I materiali alternativi all’amianto: evoluzione, sicurezza e prospettive

Per decenni, l'amianto è stato il protagonista indiscusso in numerosi ambiti industriali e civili grazie alle sue eccezionali proprietà: resistenza al calore, agli agenti chimici e all'usura. Impiegato per isolare edifici, rivestire tubature, realizzare freni e coperture, l’amianto è stato considerato un materiale miracoloso.

Tuttavia, la dispersione delle sue fibre nell’aria e la loro successiva inalazione hanno causato gravi patologie respiratorie come l'asbestosi, il carcinoma polmonare e il mesotelioma. Questi effetti nocivi hanno decretato la sua messa al bando in molti Paesi, compresa l’Italia. Questa consapevolezza ha avviato una corsa alla ricerca di materiali alternativi che potessero offrire analoghe prestazioni senza rappresentare un pericolo per la salute umana e l’ambiente.

Contesto storico e normativo

L’uso intensivo dell’amianto in Italia ha raggiunto il picco tra gli anni Cinquanta e Ottanta, con siti industriali come quello di Casale Monferrato, diventati emblemi di catastrofi sanitarie. Con la Legge n. 257 del 1992, l’Italia ha vietato ogni forma di estrazione, importazione, lavorazione e utilizzo dell’amianto. A livello europeo, le normative come la Direttiva 2003/18/CE e il regolamento REACH hanno consolidato un quadro normativo volto alla protezione dei lavoratori e alla promozione di sostanze sicure.

Queste norme non solo hanno segnato la fine dell’era dell’amianto, ma hanno anche dato impulso alla ricerca e alla diffusione di materiali alternativi, spingendo aziende e istituzioni a rivedere le strategie produttive.

Principali materiali alternativi e qualità necessarie

Date le sue numerose proprietà, non è facile individuare dei materiali alternativi all’amianto. Questi ultimi, infatti, devono possedere un insieme equilibrato di caratteristiche, tra cui:

- elevata resistenza termica e chimica;

- capacità isolante (termica e acustica);

- durabilità;

- stabilità dimensionale;

- non tossicità;

- facilità di lavorazione;

- sostenibilità ambientale.

La compatibilità con cicli produttivi esistenti rappresenta un ulteriore criterio di valutazione. Fortunatamente, gli anni di ricerca hanno portato all’individuazione di alcune valide alternative capaci di rispondere alle esigenze appena elencate, rimanendo esenti dalle caratteristiche negative dell’asbesto. Qui un elenco dei più interessanti:

- lana di roccia e lana di vetro: questi materiali appartengono alla famiglia delle fibre minerali artificiali e sono largamente utilizzati nell’edilizia. La lana di roccia, ottenuta dalla fusione di rocce basaltiche, è capace di resistere a temperature oltre i 1000°C. È comunemente usata per isolare pareti e tetti in edifici residenziali e commerciali. Ad esempio, nella ristrutturazione di un condominio degli anni '60, la sostituzione dei vecchi pannelli in amianto con lana di roccia ha migliorato l’isolamento termico e ridotto le spese energetiche. La lana di vetro, prodotta riciclando vetro comune, è impiegata in impianti di ventilazione e pareti divisorie. Entrambi i materiali, seppur sicuri a lungo termine, vanno maneggiati con attenzione durante l’installazione per evitare irritazioni da polveri;

- fibre ceramiche refrattarie: impiego tipico di questi materiali si ha nelle industrie metallurgiche e nelle centrali elettriche. Le fibre ceramiche resistono a temperature superiori ai 1200°C e vengono utilizzate per rivestire forni industriali e camere di combustione. Una fonderia, ad esempio, può usare pannelli in fibra ceramica per ridurre la dispersione termica, migliorando l’efficienza energetica. Tuttavia, alcune formulazioni presentano rischi simili all’amianto e sono quindi sottoposte a controllo;

- fibre naturali: le fibre di origine vegetale come canapa, lino e cellulosa stanno trovando largo impiego nell’edilizia sostenibile. Un esempio pratico è l’utilizzo di pannelli in fibra di canapa in abitazioni in legno prefabbricate: oltre a garantire isolamento, sono traspiranti, biodegradabili e rinnovabili. Tuttavia, per rispettare i requisiti normativi antincendio, spesso devono essere trattati con additivi ignifughi;

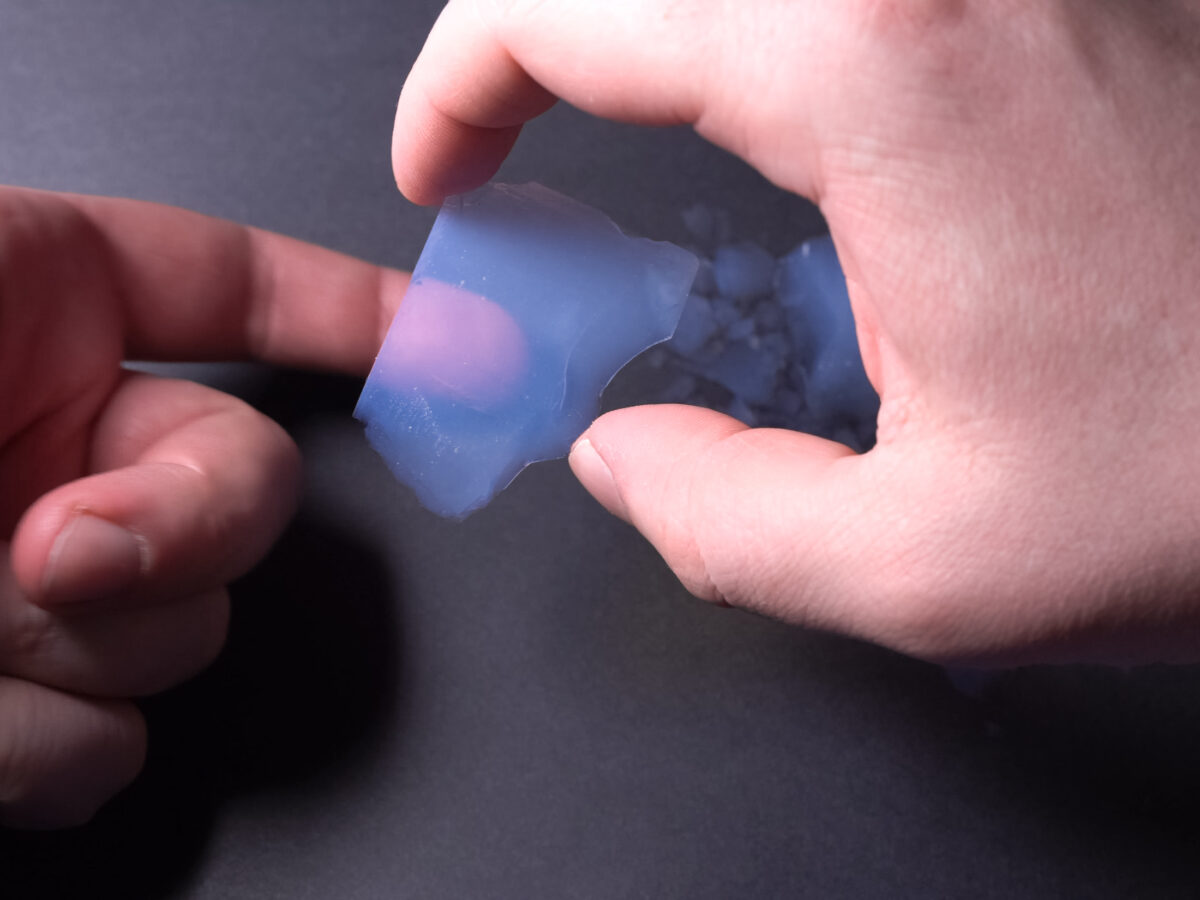

- fibre sintetiche ad alte prestazioni: in contesti dove le performance meccaniche sono prioritarie, come l’industria automobilistica e quella aerospaziale, si adottano fibre aramidiche (Kevlar) o polimeri come il PTFE. I freni delle auto da corsa, ad esempio, contengono mescole di Kevlar per resistere a sollecitazioni termiche estreme. Sebbene performanti, questi materiali comportano costi elevati e una produzione più impattante sull’ambiente;

- composti inorganici moderni: il fibrocemento moderno, privo di amianto, è composto da cemento Portland rinforzato con fibre sintetiche o naturali. È usato per le coperture edilizie, in particolare nella riqualificazione di edifici scolastici e pubblici. Un esempio è la bonifica di una scuola elementare degli anni ’70, dove il vecchio tetto in Eternit è stato sostituito con lastre in fibrocemento ecologico;

- aerogel, PCM e nanocompositi: gli aerogel, grazie alla loro struttura porosa e leggerezza, offrono un isolamento termico elevatissimo e trovano applicazione in ambiti specialistici come l’isolamento di veicoli spaziali o di laboratori ad alta efficienza energetica. I materiali a cambiamento di fase (PCM), capaci di assorbire e rilasciare calore, sono oggi usati nei pannelli murari per regolare la temperatura interna degli edifici a basso consumo. I nanocompositi, infine, rappresentano l’avanguardia nel miglioramento delle proprietà fisico-meccaniche di materiali esistenti, trovando impiego in settori che spaziano dal packaging alla costruzione.

Gestione ambientale e fine vita

Uno dei limiti più gravi dell’amianto è la sua pericolosità come rifiuto. Al contrario, molti materiali alternativi sono più gestibili al termine della loro vita utile. Le fibre naturali, ad esempio, possono essere compostate o incenerite senza produrre inquinanti nocivi. La lana di vetro, se recuperata correttamente, può essere riutilizzata in altri cicli produttivi.

Tuttavia, non tutti i materiali sono privi di criticità: alcuni polimeri sintetici rilasciano microplastiche, mentre i trattamenti chimici delle fibre vegetali possono generare residui da smaltire con attenzione. È dunque essenziale condurre un’analisi del ciclo di vita (LCA) per valutare l’impatto ambientale complessivo.

Applicazioni settoriali e sviluppi futuri

Come si è già accennato, i suddetti materiali alternativi all’amianto trovano già largo impiego in diversi settori. I più comuni sono:

- Edilizia: sostituzione dell’amianto con lana di roccia o fibra di cellulosa in tetti, pareti e controsoffitti;

- Industria: utilizzo di fibre ceramiche e materiali refrattari in impianti ad alta temperatura;

- Automotive: freni e guarnizioni realizzati con aramidi o materiali compositi;

- Trasporti ferroviari e navali: utilizzo di pannelli ignifughi e leggeri per rivestimenti interni;

- Bioedilizia: uso di fibre naturali e materiali riciclabili per costruzioni a basso impatto.

Il futuro dei materiali alternativi all’amianto si orienta verso una maggiore sostenibilità e sicurezza. Le ricerche attuali mirano a:

- Sviluppare fibre naturali più resistenti al fuoco senza agenti chimici tossici;

- Produrre aerogel a base vegetale e materiali riciclabili ad alte prestazioni;

- Integrare tecnologie digitali come la stampa 3D per realizzare componenti edilizi su misura;

- Diffondere la cultura della sicurezza attraverso formazione specializzata per tecnici e operatori del settore.

La sostituzione dell’amianto ha segnato un passaggio fondamentale verso un’industria più sicura e sostenibile. I materiali alternativi oggi disponibili rappresentano il frutto di un’evoluzione tecnica e normativa, capace di coniugare le esigenze funzionali con quelle sanitarie e ambientali.

Non esiste però una soluzione universale: ogni applicazione richiede un’analisi contestuale per individuare il materiale più idoneo. La sfida del futuro sarà progettare soluzioni integrate che, oltre alla performance tecnica, considerino l’intero ciclo di vita, dall’estrazione delle risorse al fine vita.

L’esperienza dell’amianto ci insegna che l’innovazione deve essere guidata dalla responsabilità: solo così potremo costruire ambienti salubri, durevoli e in armonia con l’ecosistema.

Può interessarti anche: