PFAS: sostanze chimiche tossiche e il parallelo con l’amianto

Negli ultimi decenni, la consapevolezza dell’impatto ambientale e sanitario di determinate sostanze chimiche ha assunto una rilevanza crescente nel dibattito pubblico e scientifico. Tra quelle più controverse emergono i PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche), comunemente noti come “sostanze chimiche eterne”. Il termine richiama la loro persistenza nell’ambiente e nel corpo umano, una caratteristica che le rende particolarmente insidiose.

In modo simile a quanto accaduto con l’amianto nel secolo scorso, i PFAS sono stati ampiamente utilizzati per decenni prima che emergessero le prove della loro pericolosità. Questo articolo esplora la natura, gli effetti e la regolamentazione dei PFAS, mettendoli a confronto con la tragica vicenda dell’amianto per comprenderne meglio le implicazioni sociali, sanitarie e legali.

Cosa sono i PFAS?

I PFAS (Per- and PolyfluoroAlkyl Substances) sono una famiglia di oltre 10.000 composti chimici sintetici, caratterizzati dalla presenza di legami carbonio-fluoro, tra i più forti in natura. Proprio questa stabilità chimica rende i PFAS altamente resistenti a degradazione termica, chimica e biologica, da cui il soprannome di “forever chemicals” (chimici eterni).

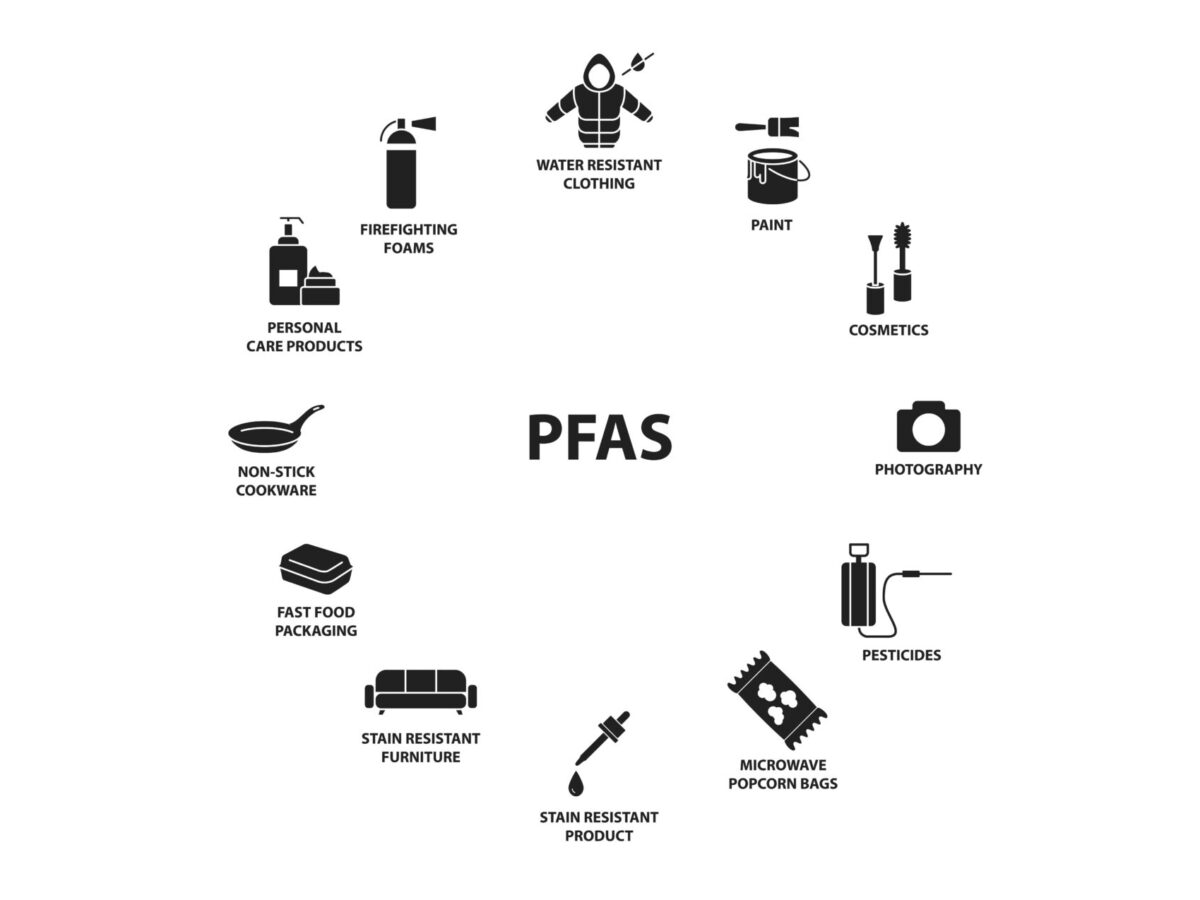

Furono sviluppati negli anni ’40 e da allora sono stati impiegati in numerosi settori industriali e commerciali grazie alla loro capacità di resistere a calore, acqua e grassi. Alcuni degli utilizzi più comuni includono:

- Rivestimenti antiaderenti (come il Teflon);

- Imballaggi alimentari (sacchetti per popcorn da microonde, contenitori per fast food);

- Tessuti impermeabili e antimacchia (Gore-Tex);

- Schiume antincendio;

- Vernici, cere e detergenti industriali.

I PFAS sono bioaccumulabili, cioè si accumulano nel sangue e nei tessuti viventi nel tempo, e possono rimanere nel corpo umano per anni. L’esposizione può avvenire attraverso:

- Acqua potabile contaminata;

- Aria e polvere indoor;

- Cibo (soprattutto pesce di acque contaminate);

- Prodotti di uso quotidiano.

Numerosi studi epidemiologici hanno associato l’esposizione ai PFAS con una varietà di effetti avversi, tra cui:

- Alterazioni ormonali ed endocrinologiche;

- Aumento del rischio di tumori, in particolare renali e testicolari;

- Colesterolo elevato;

- Compromissione del sistema immunitario;

- Ritardo nello sviluppo nei bambini;

- Ipotiroidismo;

- Problemi di fertilità.

Una delle sostanze più studiate, il PFOA (acido perfluoroottanoico), è stata classificata come “possibilmente cancerogena per l’uomo” dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC).

Contaminazione ambientale e casi studio

I PFAS sono stati rinvenuti nei corpi idrici, nel suolo, nella fauna selvatica e persino nella pioggia in molte parti del mondo. Le aree circostanti impianti industriali, aeroporti e basi militari sono spesso le più colpite.

Il caso Veneto (Italia)

Uno dei più noti episodi di contaminazione da PFAS in Europa si è verificato in Veneto, dove per decenni un’azienda chimica (la Miteni di Trissino) ha sversato PFAS nelle falde acquifere, contaminando l’acqua potabile di oltre 300.000 persone. La scoperta risale al 2013, ma la contaminazione era iniziata già negli anni ’70.

Ad oggi, il caso ha portato a una delle più grandi indagini ambientali della storia italiana, con un processo penale per disastro ambientale e un complesso piano di monitoraggio e bonifica da parte delle autorità sanitarie.

Il parallelo tra PFAS e amianto è dunque inevitabile, non solo per le gravi conseguenze sanitarie ma anche per le modalità con cui la loro pericolosità è emersa.

L’amianto è stato largamente utilizzato nel XX secolo per la sua resistenza al calore e al fuoco, in settori come l’edilizia, l’industria navale e i trasporti. Solo successivamente si è scoperta la correlazione tra esposizione all’amianto e gravi patologie respiratorie, in particolare il mesotelioma pleurico, un tumore raro ma altamente aggressivo.

Come per i PFAS:

- L’amianto era noto per decenni prima che ne fosse vietato l’uso.

- Le aziende coinvolte sapevano spesso della pericolosità, ma omisero informazioni al pubblico e ai lavoratori.

- La bonifica è complessa, lunga e costosa.

- I processi legali si moltiplicano, con risarcimenti multimilionari.

Similarità

|

Aspetto |

PFAS |

Amianto |

|

Utilizzo |

Industriale, civile, militare |

Edilizia, trasporti, industria |

|

Tossicità |

Sistemica, endocrina, cancerogena |

Cancerogena (mesotelioma, asbestosi) |

|

Persistenza |

Estrema, anche per decenni |

Persistente nei materiali e nei polmoni |

|

Ritardo nella regolamentazione |

Decenni |

Decenni |

|

Azioni legali |

In aumento |

Estese, da anni |

|

Bonifica |

Difficile, costosa |

Difficile, costosa |

Regolamentazione dei PFAS

Solo recentemente si è cominciato a regolamentare i PFAS. In Europa, il Regolamento REACH ha vietato alcune delle sostanze più pericolose, come PFOA e PFOS. Tuttavia, l’industria ha spesso rimpiazzato le sostanze vietate con alternative chimiche della stessa famiglia, i cosiddetti “PFAS di nuova generazione”, spesso ancora non completamente studiati.

Nel 2023, l’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) ha ricevuto una proposta da Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia per vietare l’uso di oltre 10.000 PFAS in tutti gli usi non essenziali, con una delle più ambiziose proposte di restrizione mai viste.

Negli Stati Uniti, l’EPA ha iniziato a imporre limiti molto bassi di concentrazione per i PFAS nell’acqua potabile (anche sotto i 4 ng/L), mentre diversi Stati hanno avviato azioni legali contro i produttori (es. 3M e DuPont).

Proprio come accadde con le cause legate all’amianto, anche per i PFAS le grandi industrie chimiche si trovano ora al centro di un’ondata di cause legali. Tra i casi più noti:

- 3M ha recentemente annunciato un accordo da oltre 10 miliardi di dollari per risarcire migliaia di municipalità statunitensi per la contaminazione da PFAS;

- DuPont e altre aziende associate sono coinvolte in azioni collettive e cause civili, accusate di aver nascosto informazioni sulla pericolosità delle sostanze.

Un segnale politico concreto dal Piemonte

Il caso dei PFAS mostra chiaramente come la mancanza di un principio di precauzione nella produzione e diffusione di nuove sostanze chimiche possa portare a danni incalcolabili per la salute e per l’ambiente.

L’esperienza dell’amianto avrebbe dovuto insegnare che la valutazione del rischio deve precedere la commercializzazione su larga scala. Invece, come già successo in passato, la conoscenza scientifica è stata ignorata, ritardata o attivamente insabbiata per motivi economici.

Il 3 luglio 2025, la quinta commissione del Consiglio regionale del Piemonte ha dato il via libera a due misure concrete in un’ottica integrata di salute e ambiente. Il vicepresidente e consigliere PD Domenico Ravetti ha annunciato lo stanziamento di 3.141.000 € per finanziare la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici, con priorità ai piccoli comuni (meno di 5.000 abitanti), spesso privi di risorse per la bonifica.

In parallelo, è stata ideata la creazione di un Osservatorio Tecnico Scientifico sui PFAS, finalizzato a monitorare, ridurre e prevenire la diffusione ambientale di queste sostanze. La Regione si muove così in modo sistemico, utilizzando fondi, vigilanza scientifica e coordinamento politico per affrontare entrambe le emergenze in contemporanea.

I PFAS rappresentano oggi una delle maggiori sfide ambientali e sanitarie del nostro tempo. La loro pervasività, tossicità e persistenza li rendono simili all’amianto, una tragedia sanitaria che ha causato decine di migliaia di morti in Italia e milioni nel mondo.

La differenza è che siamo ancora in tempo per contenere il danno: vietare l’uso dei PFAS non essenziali, promuovere tecnologie alternative, rafforzare i controlli ambientali e informare adeguatamente la popolazione.

Così come con l’amianto si è giunti troppo tardi al bando, oggi possiamo scegliere di agire prima che il problema dei PFAS si trasformi in un nuovo disastro globale. Per farlo, serve una volontà politica ferma, una trasparenza industriale reale e una cittadinanza consapevole.

Può interessarti anche: